理解されがたし

役所のM課長から電話がかかってきた。月末の『ふるさとの踊り大会』で販売する陸前高田市の物産販売についてであった。

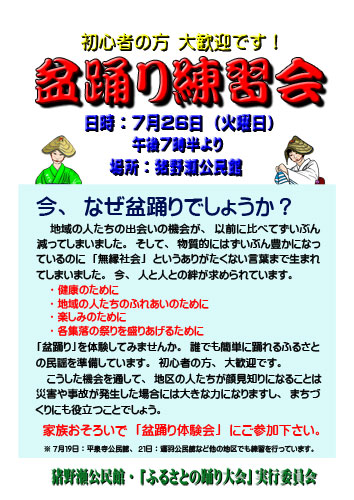

その中で『ふるさとの踊り大会』のあり方についても意見交換した。なぜ盆踊り大会を開催するのかを市民の皆さんに理解していただくことは非常に困難であると私は思っている。

特に、盆踊りを体験したことのない世代にはなおさらそうであろう。「盆踊りとは何か」と問われれば、私は「人と人との出会いを提供するものである」と答えたい。

私は、この盆踊り復活の運動を通して、ずいぶん多くの人達と接してきた。昨日の遅羽公民館での練習には、80歳を超えているHさんが参加していた。そして、踊りがとても若いのだ。

また、はじめて練習会に参加した福祉施設勤務の方は、「入所者は盆踊りをとても喜ぶんです」とl答えていた。大野の人だが、勝山の踊りを是非覚えたいというものだった。

初めて練習会を開いた片瀬町でも知り合いが増えた。いつどこであっても、気軽に声を掛け合うことができると思う。地域に人間関係が希薄になる現在、いろんなことで出会うことは、意義のあることだと思う。

今日初めて、勝山(旧町)婦人会の盆踊り練習会があった。「おどり隊ひらり」のメンバー(6人)がそろいの浴衣でかけつけてくれた。約1時間半ほど、勝山の曲に加えて福島県の「相馬盆歌」を練習した。

それぞれがいい汗をかいていた、同年代の者が多かったが、もしここに男子が何人か混じっていたら、もしここに子ども達が混じっていたら楽しさはもっと変わると思う。

ここ2ヶ月間は、「ふるさとの踊り大会」のために自由時間のかなりの部分を使ってきた。こうした活動の中で、今年も、一人でも盆踊りの楽しさをわかっていただくことができたら私は満足である。

午前中、FBCラジオのディレクターから電話がかかってきた。月曜日の午後、ラジオの生番組でこの「踊り大会」について電話取材を申し込まれた。

約10分間、いろんな質問を受け、自分の考えを述べることができるのだ。夜、取材内容のメモが送られて来た。自分の取り組みを電波で話せることが嬉しい。

(日記 午前中、「ふるさとの踊り大会」のちらしづくり。午後は、「相馬盆歌」のCDを尺八のUさんのところへ、「黒田節」のCDを歌い手のMさんのところへ、チラシのデータをYさんのところへ持って行った。午後疲れて久々に昼寝。午後7時半より、教育会館で勝山旧町婦人会の「盆踊り練習会」に出る。いい汗を流すことができた。帰宅後、息子宅にいる家内や孫、息子夫婦とスカイプ。顔を見ながらの話は楽しい。もうすぐ孫たち帰省する。田舎でのいい思い出を作ってやりたい。)