無ければ作る

欲しいものもの、必要なものがない場合には、「買えばいい」、「貰えばいい」という考え方と、「作ればいい」という考え方があります。私はいつでも、後者の立場を取る人間です。

「今、我がまちで一番必要なものはなにか?」と問われれば、私は迷わずこう答えるでしょう。「若者達が働く場です」と。さて、この働く場ですが、「働く場がない場合にはどうすればよいでしょうか」と、さらに問われれば、今度はどう答えればいいでしょうか?

多くの人達は、きっとこう答えるだろうと思います。「企業を誘致すればいい」と。私には、消極的な答えに思えてなりません。私なら、こう答えるでしょう。

「起業するような前向きの人材を育てなければならない」

と。大手のショッピングセンターや電気店、薬局などが出来て、市内の小さな店舗は閉鎖を余儀なくされています。また、比較的大きな企業も悪戦苦闘していると聞いています。

そのためには、これまで頑張ってこられた企業に代わって新たな企業を作らなければなりません。また、既存企業の活性化を図らなければなりません。既存企業に頑張っていただくこともとても大切になります。その次に考えられるのが、最後に考えられるのが、企業の誘致ではないでしょうか。

やはり、一番に考えて欲しいのは、起業できるような創造力とやる気のある人材を育てなければなりません。こうした人材を育てるには、子ども時代からの教育が不可欠であると思っています。与えられることに慣れた子どもでは現代のような難局を乗り切ることは出来ません。

自ら道を開いていく想像力とバイタリティーを兼ね備えた人材は、起業しなくても、組織の中で十分活躍できると信じています。そんなわけで、「無ければ作る」という根性を持った活力ある人材が今一番求められていると思っています。

福井県は、児童・生徒の学力(狭義の学力)が比較的高いと言われています。もしそうだとするならば、これからは、自ら道を開いていける創造性と活力を持った人材育成を図らなければならないと思っています。

今、県をあげてそうした人材を育成しようとしているのでしょうか、それとも、狭義の学力を伸ばそうとしているのでしょうか?

さすが福井県だといわれるように、広義の学力を育てることに全力を尽くしてほしいと願わずにはいられません。そうした取り組みを県内外へ発信してほしいものです。

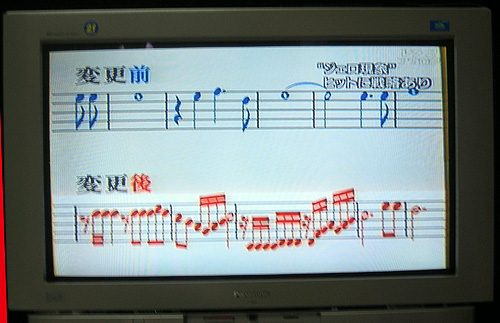

(日記:午前中、和太鼓の曲作り。午後も、曲作り。ようやく完成。夕方、外国人に和太鼓指導。夜、7時から10時まで再結成した「春駒太鼓」の練習。創作したばかりの“担ぎ桶胴太鼓”のための曲『春馬(はるんま)』を練習。)