私語を慎んでほしい

今日は、家内の両親と一緒にサンドーム福井へJA主催の『伍代夏子とコロッケ』のコンサートを見に出かけた。私は運転手をつとめた。演歌を作っている私としては、何かと参考になることが多かった。

特に、コロッケの芸能生活30周年記念曲である『生まれた理由』は、とてもよい曲だった。さだまさしの作った歌だそうだ。物まねをせずに歌っていたが、きっと流行するだろうという予感がした。

いつもコンサートになると気がかりなことがある。それは私語が多いことだ。歌、語りのいずれの場面でも、隣と延々と会話を交わすのである。気になってしょうがない。やむなく、「静かにしてください。」と優しく言ったが効果はまったくなかった。

以前に同じサンドームで『ボリショイサーカス』を見たときのことだ。3人の子供を連れた母子が私の前でこのサーカスを見ていた。子供は走り回り、うるさいやら視界をさえぎるやらでサーカスを見るどころではなかった。

家内は止めたが、私は我慢ならずに「どうにかなりませんか」と言った所、若い母親は食ってかかってきた。他人に迷惑をかけているという気持ちがまったくないのだ。今でもサーカスの中身は忘れたがこのことだけはよく覚えている。

今日は高齢者が多いのか、私語など当たり前であった。いちいち隣と感想を言い合うなど、周りに気配りできない高齢者が多いなあと思った。

高低差のない席では帽子をとってほしい

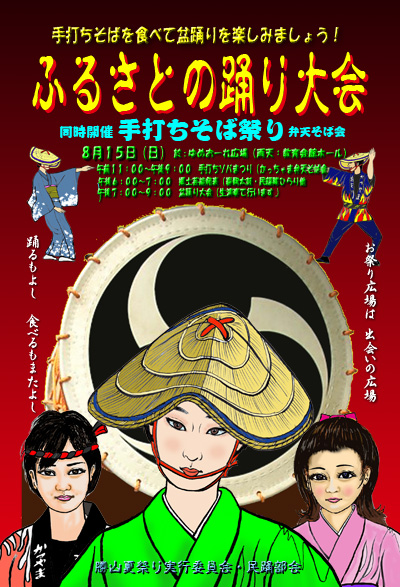

今日もそうであったが、大きなつばのある帽子をかぶって席に座っている人がところどころに見られる。私の隣の人もぼやいていた。「あの帽子のおかげで何も見えない」と。

これは今年に入ってからのできごとだ。フェニックス福井でのコンサートの時のことだ。私の前に、大きな帽子をかぶった男性が座っていた。指定席券を買ったのだが、この帽子のために舞台が本当に見難かった。家内に「前の人に言うぞ」というと、家内はやめてと言う。サーカスの件を思い出しているのだろうか。

せっかく高価な指定席券を買ったのに、この帽子のおかげで台無しだ。どう言おうか少し考えた。

「すみませんが、コンサートが始まったら帽子をとってもらえませんか」とやんわり言った。

前の席の男性は、即座には帽子をとらず、コンサートが始まってからとってくれた。他人に言われるまでもなく、大きな帽子をかぶっている人は、他人の迷惑になることに気付いてほしいと思った。高低差のある席ならまだしも、フラットな会場ではなおさらだ。

今日は、隣の席の人が帽子のために見えないので、困っていた。代わりに言ってあげようと思ったが、帽子の人はひとつ隣の席へ移ったために、結局のところ、言わないままになってしまった。

いかなる場所であろうとも、他人の迷惑にならないようにすべきである。特に、高齢者になると、他人の迷惑になっていることに気付かないでいることが多い。自分も気をつけなければならないと思った次第である。

(日記:午前中はジャガイモをとった後の畑を耕した。暑くて汗で着ているものがずぶぬれになるくらいであった。その後、トマトの支柱を直した。午後は、サンドームへ歌を聴きに出かけた。)