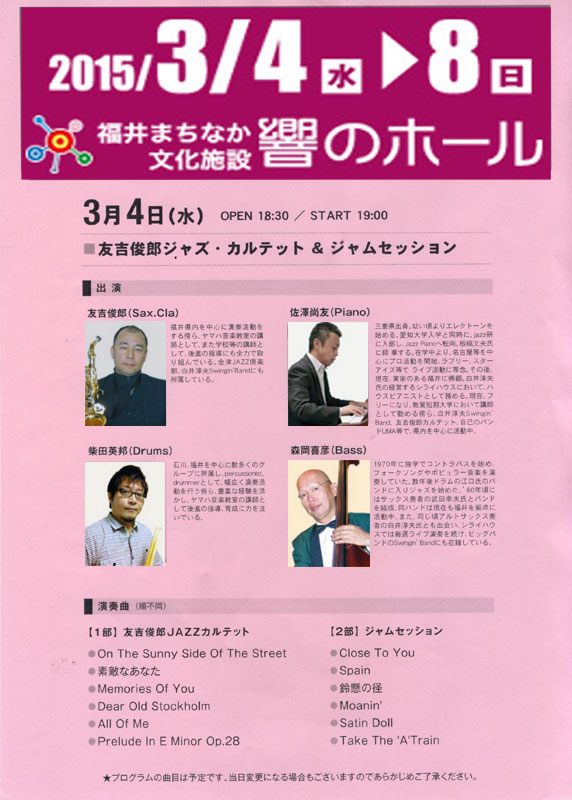

「福井ジャズ2015」 OBバンドのメンバーから「福井ジャズ2015のチケットどうですか?」と先日問われたので、私は3日分のチケットを購入した。コンサートは5日間あるのだ。

今日はその初日。午後5時半に自宅を出て「響きのホール」へ向かった。私達のバンドの石川県のN君、福井の君が来ていた。会場の雰囲気は、50年前の大学時代にコーヒー一杯で喫茶店に粘っていたあの頃を思い出す。アルバイトで楽器を買い、バンド活動に明け暮れていた軽音学部の時代だ。 午後7時に本番が始まった。20歳前後のあの時代を思い出してワクワクした。ジャズの場合は、普通の流行歌と異なり、50年前も今もかなり多くの曲を多くのバンドが演奏している。 今日のコンサートで演奏した曲のほとんどは50年前にも演奏された曲だ。その中には、今はもう存在しない「福井市公会堂」で私達大学の軽音楽部が演奏した曲も含まれている。それだけになおさら懐かしかった。 もう一度、これらの曲を演奏できたらなあと思いながら、帰路についた。ジャズが、私をあの青春時代に引き戻してくれた感じだ。特に、アドリブの部分は、その名の通り自分流に演奏できるのがジャズのよいところで、いまも古くて新しいのだろう。久々にワクワクした感じになることができた。音楽っていいなあ。 (日記 午前中は数学。午後は、バンドの練習用のカラオケ作り。午後5時半に自宅を出て「福井ジャズ2015」を聴きに出かけた。帰宅が午後10時過ぎ。楽しかった。)