光陰矢の如し

つい先日、正月が来たと思っていたが、早くも8日が過ぎようとしている。まさに「光陰矢の如し」である。こんな中で、時間に流されるのではなく、時間を泳がなければと思う。

よほどしっかり目標を定めておかないと、何もしないうちに、月日だけが経ってしまうことになる。若い頃なら1年や2年どうということはないが、今の私には1年1年がとても大切だと思う。

いつまでも、元気で生活できるとは限らないからだ。この1週間を振り返ってみると、横浜から帰省している孫達と暮らしているが、仕事始めの4日から「じいちゃん学習」と言うことで小1の孫と一緒に“算数と国語と音楽(歌)”を勉強している。

私自身は、ラジオ体操やスクワットなどは欠かさずやっているが汗をかくほどの運動はしていない。七〇歳を超えた鳥越俊太郎さんが筋トレをやっているのに比べるとまだまだ甘い。

後は、“子育てマイスター”の活動を豊かにするためということで自作童話の紙芝居づくりを継続している。とにかく、作業を止めないことだと思っている。そうそればいつかは完成に近づくのだから。

『白山平泉寺物語』や『泰澄大師物語』の簡易アニメを作ったときにも、膨大な絵を描き続けた。その時は1月2日から毎日作業を続けたのだ。しかも、現役で仕事をしていた中での作業だった。

自分自身が「毎日パワー」を信じてわずかでも作業を継続していれば時の過ぎるのはそんなに気にならない。やることをやっていれば、後は時間に流されながら、孫達との生活を楽しめばよいのだ。

ただ、今日までの反省点は、自分の本職であった“数学”がおざなりになっていることだ。それと、創作活動もお留守になっている。

これは、来週からボチボチと始めればいいかなと思っている。“時間に流されない”は、今の私の生活目標である。このブログを一日も欠かしていないのは自分としてはよくやっていると思っている。

微々たることでも何かを毎日続けていれば、時が経つにつれて成果が姿を現す。時間が経つことによって成果を実感できることは喜びにつながり、さらに次への意欲に繋がっていく。

何もしなければ、何も得られない。そして、時の経つのを悲しく思うだけだから。これからは、一日一日春も向かう。その前に、雪かきをしなければならないような大雪にはなってほしくない。

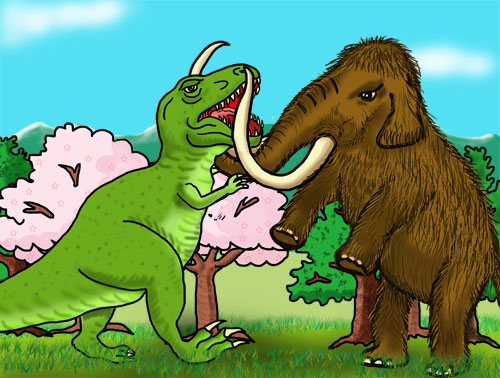

(日記 午前中は、紙芝居の絵描き作業。以前に紙芝居の絵としてゴジラを描いたが、これは著作権が問題になると気がついてマンモスに改めた。このために半日を要した。午前11時半から今日も孫の算数と国語を勉強する。その後歌も歌った。午後、家の外では福井と横浜の孫達が雪遊びをしている。私も、雪兎を作った。その後、紙芝居で花の絵を描く。一部分を描いただけで一場面を完成するまでには至らなかった。孫達はいよいよ明日横浜へ帰っていくのだ。今日は最後の夜。楽しい思い出をありがとうと言いたい。)