第二の人生に音楽を

午後2時より私の事務所に徐々に大学系音楽部のOB達が集まってきた。とkに、遠方の愛知県組が早かった。昨年バンドを組んだもの、昨年暮れから知り合いになった者、全くの初顔合わせなど様々であった。

今日の目的は、本当は新年会であった。この連中とは、昨年暮れに静岡で行われたOB会の後、打ち上げ会を行い、その後は忘年会も行った。そして今日だ。

バンドという性格上、いろんなパートがいて、それぞれが支え合っているのだ。まだまだ発展途上のバンドだ。多くのメンバーは何十年と楽器から離れ、昨年にわかに楽器を再開したのだ。

かくいう私もその一人だ。若い頃はできたはずなのに、身体が思うように動かない。楽器によっては、何とか譜面を見ていられる者と暗譜していなければ手元が狂ってしまってうまく演奏できない楽器がある。

私にとっては、ハワイアンギターはメロディーを完全に覚えなければ弾けない楽器だ。やっと覚えたと思っても、しばらくすると忘れてしまう。この繰り返しで約1ヶ月が過ぎた。

おまけに、忙しいのをいいことに、本気で練習していないからなおさらだ。それでも、音楽で繋がるメンバーだけに、昔、同時期に部活動を行っていたわけではないが、私にとっては良き仲間だ。

昨年のメンバーがそろったところで新しいメンバーも含めて、練習を開始。昨年の演奏会で発表した「ワークソング」と「朝日のごとくさわやかに」を何度も繰り返して演奏した。

昨年暮れに、ハードオフで7800円のトランペットをん買い、1ヶ月あまりで音を出すことに成功したメンバーもいる。その熱い心を見習わなくっちゃ。

そして、6時半より近くの居酒屋で新年会。さらに新しいメンバーが加わり、楽しい語らい。近況を話し合い、音楽について語り、政治について熱弁をふ るい、……と飲みかつ食べながら楽しい時間を過ごした。

午後10時過ぎに、宿泊先の「越前大仏・研修道場」へ移動。そこでも、懇親会2部。それぞれが時間を見て入浴。床についたのは午前様になった。かくして合宿の初日は過ぎた。

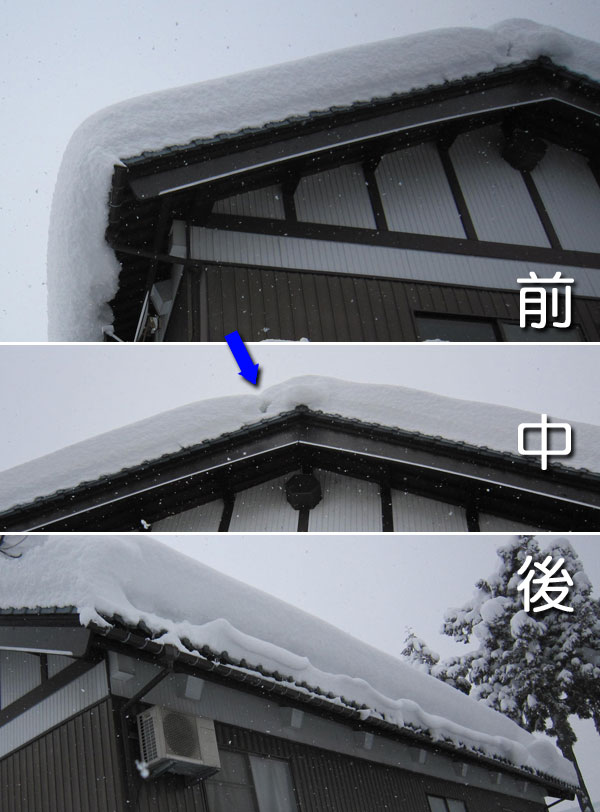

(日記 午前中、事務所前の除雪作業。川からと水中ポンプを使って駐車場に水を流した。午後2時より福井大学軽音楽部の合宿新年会。練習も兼ねて初日は終わった。とても楽しい会だった。)