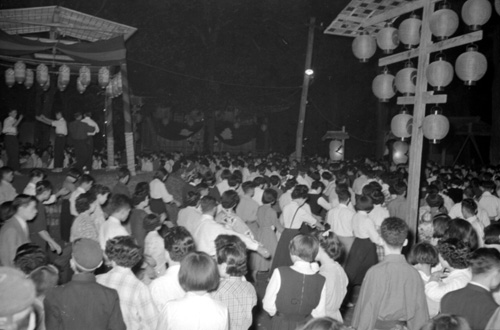

私の集落には、大正時代(それとも明治末期?)から伝わる銭太鼓があります。そして、この銭太鼓が平泉寺の赤尾地区にも伝わっています。聞くところによりますと、赤尾地区の方は片瀬から伝わったそうです。

祝儀などには、これに「どじょうすくい」が加わり、長い間地区に伝わってきましたが、昭和時代になって廃れてしまいました。

それを、再び復活させましたが、今また廃れようとしています。それは、この銭太鼓が「安来節」の音楽によって演じられていること。また、「どじょうすくい」もコピー芸だからです。

どうしても、郷土芸能にはなり得ないからです。余興や演し物にはなっても、オリジナリティーが内ので、コピー芸で終わってしまっているのです。

今日、集会場で第2回の郷土芸能保存会(仮称)が開催されました。伝統を生かしつつ、いかに独創的な芸を作るかが話題になりました。

私はこれまで考えてきました。先祖が伝えてきた地区の芸能をこれからも保存していくには、物まねから脱出して片瀬独自の芸能を作るべきだと。

「どじょうすくい」からの脱出

これまで先祖が伝えてきたよい部分を生かし、先ずは新しい民謡を作ることから始めなければならないと考えています。それと同時に、「どじょうすくい」から脱出することです。

代わりに農作業をユーモラスに表した踊りも組み込めたらと思っています。田植え、稲刈り、豊年感謝の餅つきなどを、銭太鼓に加え、ユーモラスなボケ踊りを加えられたらと思っています。

確かに、「どじょうすくい」には捨てがたいものがあります。ユーモア溢れるこの芸はいつも笑いを誘い、整然とした銭太鼓のバチさばきと相まって、いつも拍手喝采を浴びます。

今日の会議では、いろいろ話が出ましたが、私の担当する新民謡を作るという部分は、責任重大だなあと思いました。創造性が要求されるからです。

始まった以上は、逃げることなく、いろいろ考えて少しでもよいものを作り、地元の郷土芸能作りに参加したいと考えています。

(日記:家の周囲の草取り。午後、夏祭りのための「郷土民謡」の三味線楽譜書き。楽譜希望のKさん宅へ楽譜を渡しに行く。夜、第2回片瀬郷土芸能保存会に参加。)