盆踊り復活説明会から1年

昨年の5月28日だったと思います。村岡公民館で、「盆踊り復活の説明会を開催させていただきました。開催に当たって「まちづくりむろこの会」の会長の木下さんのご協力をいただきました。その後、同じような会を木下さんが区長を務める浄土寺でも開催しました。

こうした方々の熱心な取り組みにより、今、村岡地区は、盆踊り復活の最先端を走っています。その後、当時の婦人会の役員の皆さんの中から、民謡踊り団体「おどり隊ひらり」が誕生しました。

昨日の勝山夏祭りでの盆踊り復活イベント「ふるさとのおどり大会」もこの「おどり隊ひらり」の皆さんが中心になって頑張ってくださいました。この他にも猪野瀬地区や遅羽地区の皆さんも多数参加してくださいました。

村岡山ちょうちん登山のアトラクション

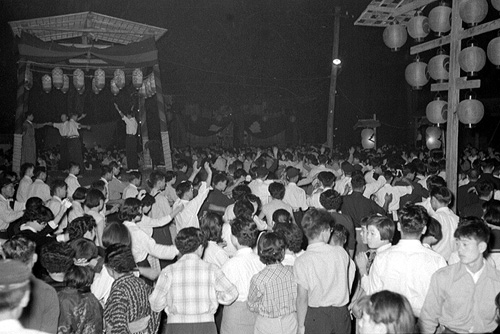

今日、8月16日は、毎年「村岡山ちょうちん登山」が行われています。そして、登山前のアトラクションとしていろんなイベントが行われていますが、今年も、「おどり隊ひらり」の皆さんの『勝山よいとこ」の発表に続いて、盆踊り大会が開かれました。

そして、たくさんに人達が盆踊りを楽しんでおられました。昔は、どこの集落でも盛んであった「盆踊り」が完全に廃ってしまいましたが、今また、少しずつ復活に向けての取り組みが行われています。とても嬉しい限りだと思います。今後もこうした活動を支援していきたいと思っています。

番外-パソコンが壊れる

愛用のパソコンが昨日壊れてしまいました。素人には全く手が出せない状況に陥りました。原因は、電気の使いすぎでブレーカーが落ちて、電気が切れてしまったからです。

そのために、息子の友達のY君に助けを求めました。夕方、Y君が我が家へやって来ました。そして、壊れた部分を修復してくれました。命拾いをしました。大事なデータが全て詰まっている意パソコンだったからです。一時はどうなるかと心配になりました。

こうした仲間に助けられて私は今快適にパソコンを使っています。感謝、感謝でいっぱいです。息子が東京へ行って以来、Y君は私にとってのパソコンドクターです。

(日記:午前9時より盆踊りに使われた櫓を解体し、越前大仏の門前町倉庫へ運びました。私も少しだけお手伝いしました。その後、家庭菜園の草取りをしました。夏には雑草が伸びるので大変です。午後、昼寝。夕方、パソコンが壊れてしまし、息子の友達のY君が修復するために、我が家へ来てくれました。そして見事に復活して暮れました。その後、「村岡山ちょうちん登山」の会場である村岡小学校へ出かけました。そして、盆踊りなどを楽しみました。)