意外と多い家事

家内が入院したためにひとり暮らしとなった。1から10まで自分でしなければならない。昨日は、三國湊『帯のまち流し』を見に行き、帰宅してからブログを書いたために、12時近くになった。風呂へはいると12時を越えていた。

今朝、起きると食べるご飯がない。いざというときの冷凍ご飯はあるが、米をかしいでご飯を炊いた。といっても、炊飯器が圧力をかけるために1時間はかかるのだ。その間にみそ汁を作りつけものを切り、ようやく朝ご飯ができた。ご飯が炊けるまで、津軽三味線の練習をした。

昼食も自分で作って食べた。夜は、先ず買い物に出かけた。簡単にチンすれば食べられるものも買ってきた。私は、漬け物がないとご飯が食べられないタイプだ。ぬか漬けを欠かしたことがない。三食とも漬け物を食べるので補充しなければならない。家庭菜園からキュウリとナスを取ってきたので、糠と共に補充した。

夕食を終えた後、少し余ったご飯はおにぎりにして冷凍しておいた。そして、明日のために米をかしいでタイマーをセットした。明日は6時半にはご飯はできているはずだ。この後、洗剤で使った食器を洗った。

買い物から、後片付けまで、2時間以上かかった。これが1ヶ月続くかと思うと大丈夫かなと思ってしまう。家内のありがたみがわかる。今後、これに洗濯や掃除が加わり、家庭菜園の草取り、大根の植え付け、秋キュウリの塩漬け、生姜の加工などが加わると、大変なことになりそうだ。

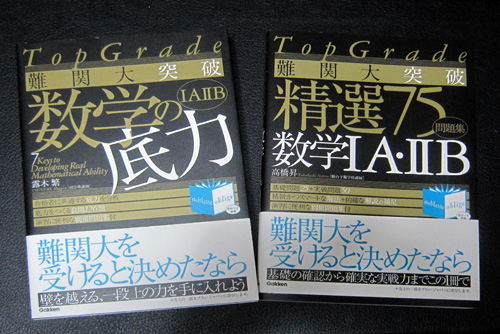

家事だけで、一日数時間はかかってしまいそうだ。それでも、退職した身にはまだまだ自由時間はある。今日も、午前中と午後の数時間は、数学のホームページづくりと「津軽じょんから節」の練習をした。上手く弾けないが、脳には刺激になっているだろう。

家庭菜園は、この猛暑続きで大変だ。ポンプで30分以上川の水を汲み上げて流した。水の便が悪い畑は、大変だろうなあと思う。本当に今年は異常気象だ。何かよからぬことが起きなければよいがと思ってしまう。

子ども達が進学などで家を離れて、親のありがたみがわかるように、私もこの年になって、家内のありがたみを感じている今日一日だった。早く帰ってきてほしい。一日も早く、もとの暮らしに戻りたい。

『津軽じょんから節』の練習をしていて思う。絶対に弾けないだろうと思っていたところが少しずつではあるが弾けるようになっている。この年になっても、練習すれば少しは進歩するということを実感できてよかった。正に、“継続は力なり”である。生徒達には、“毎日パワー”と言ってきたのだが。