誰にもでもお手伝いをすることがあるのでは

東日本大震災が発生してから3ヶ月が過ぎた。最初は、先ず避難場所の確保、食料の調達、水や電気などライフラインの確保、緊急医療の問題などがクローズアップされていた。道路や通信網の確保も大きな問題だった。

そして、一段落した頃には、働く場所の確保、子供の通学問題、将来への不安が問題になり始めた。体育館に避難していた人たちは、仮設住宅へ入ることに望みを託しておられたであろう。

しかし、仮設住宅に入ったからと言って問題が解決したわけではない。長年暮らした地域と仮設住宅ではコミュニティーとしての意味は大きく異なる。今日テレビを見ていたら、神戸でもそうであったように孤独死が問題になっていた。

仮説住宅に入ったものの「話し相手がいないので、寂しい」と語る高齢者がおられた。住むところが確保できたからと言って問題が確保したわけではない。働き盛りの人にしてみれば、仕事の確保も深刻な問題だ。

今回の震災を機会に、全ての人が国家とは何か、政治とは何か、自分の生き方はこれでよいのか、どのようにして東日本の復興を成し遂げるのか、特に、原発の収束をどのようにするのか、いろいろ考えたのではなかろうか。

大震災の復興は、物理的な道路や建物などハード面ばかりでなく、人間らしく生きるというソフト面での問題もクリアしなければならない。

そうなると、「がれきの処理はできなくても、私にも何か被災地の人たちのために、することがあるのではないか」と思ってしまう。東日本の復興はこれから何年もかかるであろう。その間、現地に出かけて何かお役に立つことを見つけて活動したいと思う。

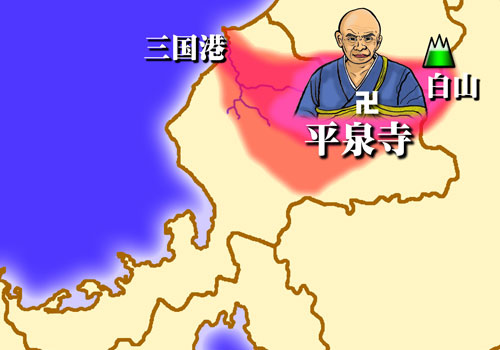

(日記:午前中、紙芝居『白山平泉寺物語』の絵のプリントアウト。午後は、春江町中庄地区の『中庄小三郎音頭』のCD制作。10番までの歌入りCD、カラオケなど5種類のCDを制作。午後3時から『軽音楽同好会・OB会』のバンド練習。久々に青春時代に戻って楽しい時間を持った。福井、春江、勝山、大野のメンバーで7時頃まで楽しんだ。)