東大入学式スピーチに「我が意を得たり」

ネット記事を見ていたら、『東大入学式のスピーチがSNSで絶賛の嵐』と逢ったので読んでみた。そして、私が常に考えていることと同じだと思ったことと、エンジェルスの大谷君のことを思い出した。

このスピーチには次のように話されたという。

「一つの分野で世界のナンバーワンになることはとても難しい。ですが、いくつかの重要な分野の経験やスキルを、自分だけにユニークな組み合わせとして持っていて、それらを掛け算して問題解決に使えるのは自分だけという“オンリーワン”には、なることができます」

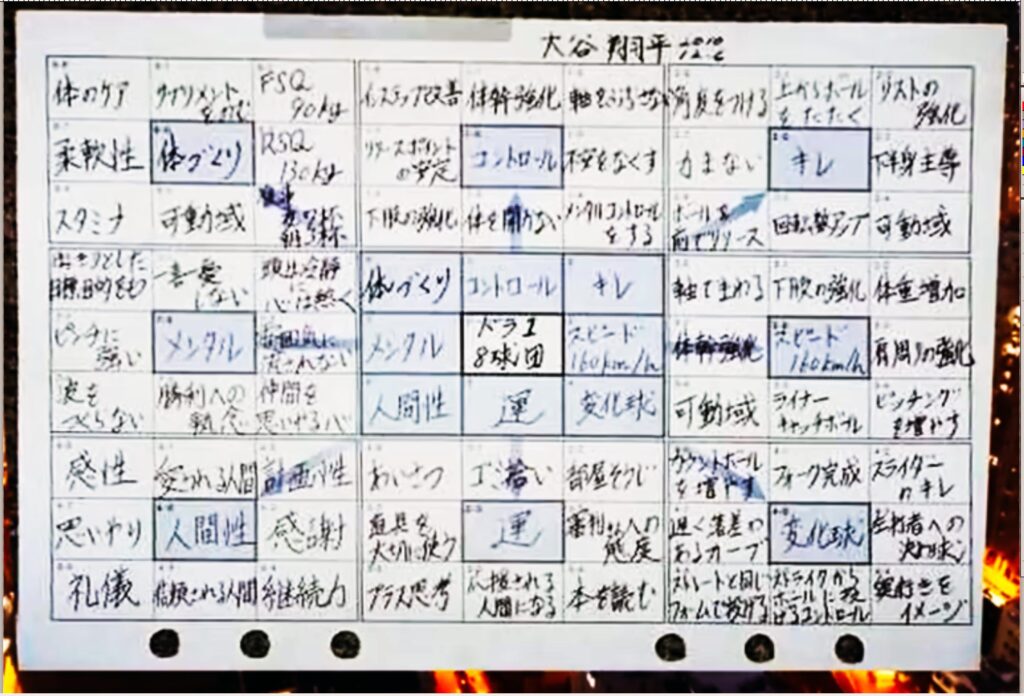

この記事を読んで常付け考えていることを思い出した。大谷選手は、投手としては一流だが、同程度の大リーガーは他にもいるだろうし、バッターとしても同様だろう。しかし、それらを一人の人間がなし得るということはプロの世界ではほとんど不可能だった。それを完全に為しているのだから、もうこれは前代未聞の完全な“オンリーワン”だと言える。

そして両方とも一流だから、それらを掛け合わせれば超一流、または超超一流で,彼の場合は文句なしの「ナンバーワン」だろう。そして人間的にも好感を持てるので、世界中から愛されるのも分かる。私も一ファンで、彼の活躍をよくテレビで見る。

さて、私たち凡人も、掛け合わせれば“オンリーワン”にはなれるかも知れない。私レベルの漫画を描く人間は世間には数え切れないくらいたくさんいるだろう。私程度の数学教員もそうだろう(自分ではまあまあだと思っていたが)。

ところが、漫画を描く数学教員となると、ぐっと珍しくなるでしょう。しかも、80歳となると希少価値があるかも知れない、そう思っている。そこで、数学の漫画を描いたり、プログラミングの漫画を描くことで少しでも世間の役に立てないかなあと思ってパソコンに向かっている。

こう考えると、二つ、三つあるいは四つ、五つ掛け合わせれば,だれでも“オンリーワン”になれるのではなかろうか。自信を持って頑張っていただきたいと思う。