大河ドラマ『龍馬伝』

私が、まじめに見るテレビ番組は三つあります。まじめにというのは、テレビを見ていることに集中する番組です。他の番組は、何かをしながらテレビを聞いているという感じです。

必ず見る三つとは、「大河ドラマ」と「朝の連続テレビ」と同級生が毎年作る「テレビドラマ」です。しかし、これらは放映している時間に見ることは全くありません。

3月までは、忙しくて全て録画しておいて、時間のあるときに見るようにしています。朝ドラはすでに『ゲゲゲの女房』が始まっていますが、まだ一度も見ていません。全作の『ウェルかめ』がまだ見終わっていないからです。

時間があったので、『龍馬伝』を昨日三つ、今日三つ見ました。それでようやく4月分が見終わったというわけです。

人には「志」が大切だということをこのドラマは私に訴えかけてきます。振り返って毎日のニュースを見ていますと、政治家のみなさんはこの日本をどうしようとしているのか、はかりかねることがあります。

思わず叫びたくなることがあります。「出でよ!平成の龍馬!」と。龍馬気取りの政治家がいますが、本物の龍馬に失礼ではないでしょうか?

私と龍馬

私が龍馬ファンになったのは、スキーで骨折して入院したときに、先輩が司馬遼太郎さんの『龍馬がゆく』を私に下さったときに始まります。その後、津本陽さんの『龍馬』も買い求めました。その他、龍馬に関する雑誌や書籍も買い求めました。

家族と龍馬のふるさと、高知を旅しました。また、先月も高知へ出かけて龍馬ゆかりの地を訪ねました。

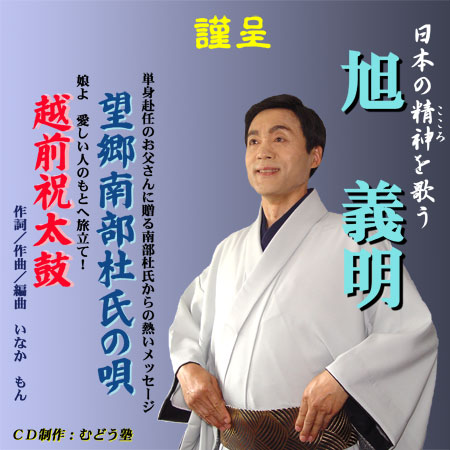

昨年は、龍馬の歌も作りました。今になっても、『龍馬』は私を熱くしてくれます。一万分の一でもあやかれたらと思っている今日この頃です。

(日記:終日、日曜大工に明け暮れる。)