遅ればせながら退職プロジェクト

退職したら、「あれもしよう」、「これもしよう」と考えていた。そして、それらを自分では「退職プロジェクト」と呼んでいた。いくつかは始めたが、いくつかはまだ動いていなかった。

退職プロジェクトで実施しているものは、「数学のホームページ作り(現在作業中)」、「演歌のホームページは一応は完成。後は、新しい曲を順次アップするだけ。)」、「歌を作る(2曲作った。現在3曲目を制作中)」。

全く、手をつけていないものは、「童話を書く(絵本を制作する)」、「書きかけの小説を完成させる(7割完成)」、「紙芝居制作(平泉寺物語、泰澄大師物語、自作の童話の紙芝居化など)」、「切り絵の制作」、「影絵の制作(平泉寺がらみの影絵を作れないか)」、「楽器の演奏(ハワイアンギターと」オカリナは少し練習しているが、アコーディオンは今始めたばかり。)」など色々あ離、このほかにも色々あるが、忙しくて手をつけられないでいる。

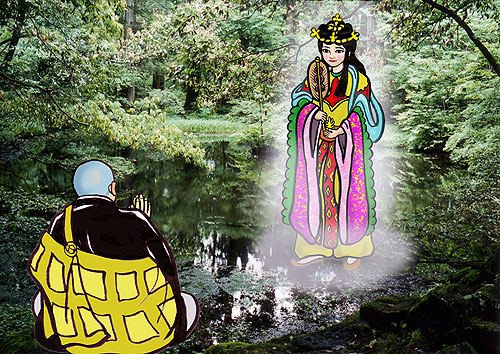

今日は、退職プロジェクトの一つ、紙芝居「平泉寺物語」の絵の準備をした。絵は、全て完成しているが、これを紙芝居の大きさの用紙に印刷し、実演することだ。

急に、紙芝居制作を始めたのは、「是非とも、我が家で“平泉寺物語”の紙芝居をやってほしい」と頼まれたからだ。紙芝居の枠は、40年ほど前に作った「児童館」の備品として今も持っている。

今回は、大人を対象に演ずるが、子供バージョンもつくりたいと思っている。絵はほぼ完成しているが、所々手直しの必要がある。それを今日の午後行った。

平泉寺の壮大な歴史を紙芝居化して、一人でも多くの人に平泉寺に関心を持って貰いたいという願いがある。紙芝居は、今月中に演じなければならないのでここ1、2週間ぐらいのうちに完成させたい。

(日記:午前中、家庭菜園作業。トマトやゴーヤ、インゲン用の支柱を作る。サツマイモを植え付けた。トマトは、今年は新しい方式でやってみたいと思っている。買った苗をいきなり、畑に植えないで、少し大きい鉢に植え替え、花が咲く頃に

畑に植えるというものだ。雑誌「家の光」に書かれていた方法だ。はたしてうまくいくかどうかはわからないが、チュアレンジする値打ちはあると思っている。午後、紙芝居「平泉寺物語」の絵の整理や修正を行った。全てパソコンで行っている。改めて、平泉寺の歴史に関心を持つことができた。また、午後、福井の長女が息子二人を連れて遊びに来た。)