昭和時代の忙しさ

昭和の忙しさを考えたら、今と比べものにならなかっただろう。何を行うにもかなりの時間が必要だった。

かまどでご飯を炊く 主婦は早朝4時か5時起きて、前日かしいであった米を入れたお釜をかまどに設置し、火を付ける。最初は枯れた杉の葉など燃えやすいものに火を付け、次に割る木等やや太い木を入れて本格的に燃やす。

「初めチョロチョロ、中ぱっぱ、赤子泣いてもふた取るな」と言われるようにある程度の時間がかかる。炊き上がれば、さらにおひつなどにご飯を移すのだ。当然、ご飯を炊くための薪は農閑期に集めておかなければならない。

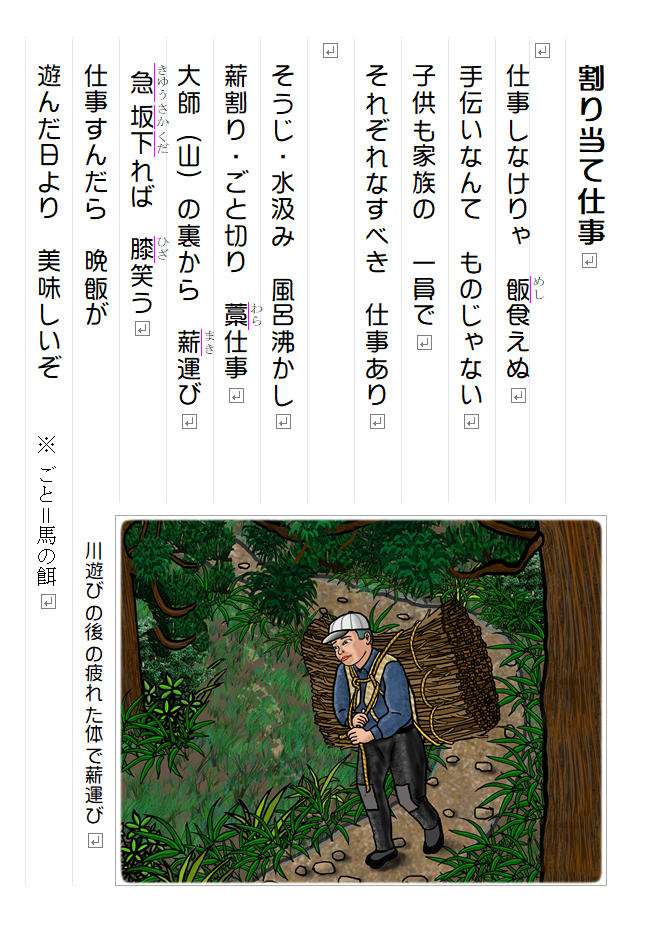

風呂を沸かす 風呂を沸かすのはある時期私の仕事だった。風呂を沸かす前に、風呂桶に水を張らなければならない。手押しポンプでバケツに水をくみ、それを五右衛門風呂の桶に運び入れるのだ。子供にはかなりハードな時間だった。五右衛門風呂から水が漏れて炊き口に水が落ちると、火が消えてしまう。煙がもうもうとする中で火吹き竹を使って懸命に火を消さないようにするのだ。これも、薪作りは夏の間の重労働だった。

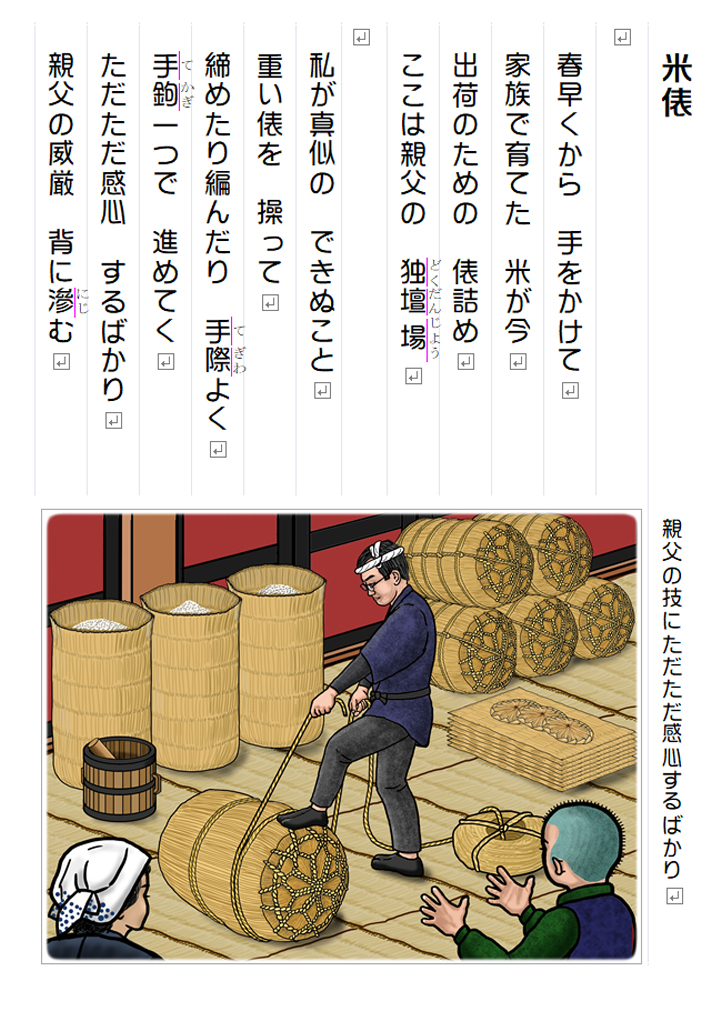

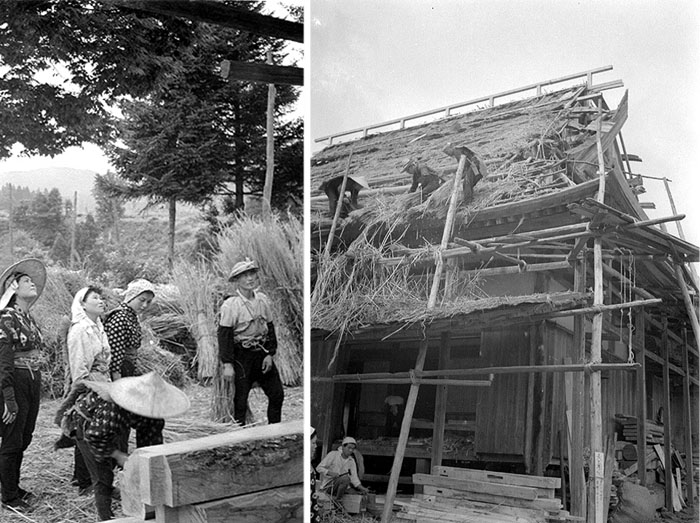

米作り 春も早くから、田んぼに堆肥などの肥やしをまいておかなければならない。一方、籾を水につけ芽出しをして苗代に蒔くのだ。一方、田作りは人力と馬だ。

大きな田んぼの田作りは馬の出番だ。馬を使って鋤で田んぼを荒起しし、水を入れて輪車である程度土を細かくし、最後に、万鍬でさらに細かくしながら田んぼを水平にするのだ。

そして、枠を回し、苗を植えるというわけだ。その後、除草機をかけたり、人力でヒエや雑草を取るのだ。こんな調子で、精米にするまでには、まだまだ手がかかる。米という時が八・十・八と書くのは手間暇かかるからだという。こんな調子であらゆる作業を行っていたのだ。

今のように、軽トラなどの車がなかったので、その作業の大変さは言葉では表されない。1家族で手に負えない作業は近所の人たちのたすけによる共同作業「結い」で行われてきた。

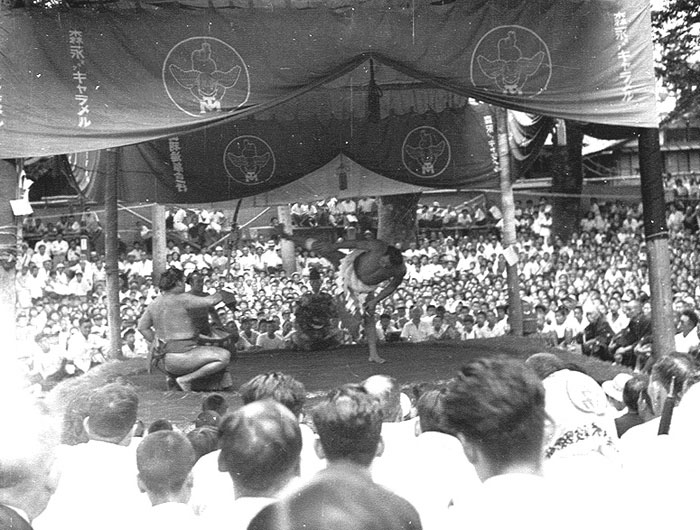

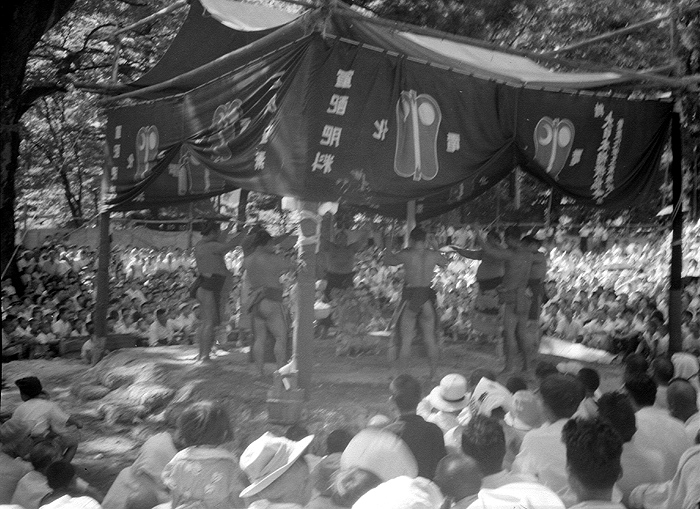

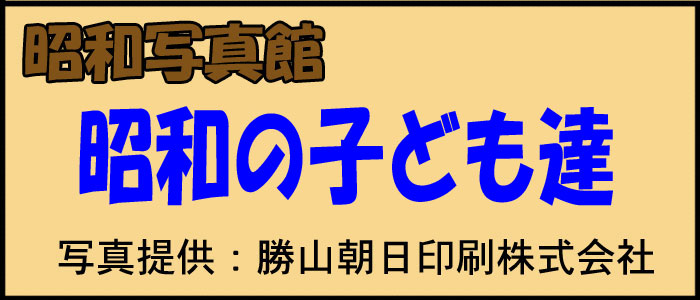

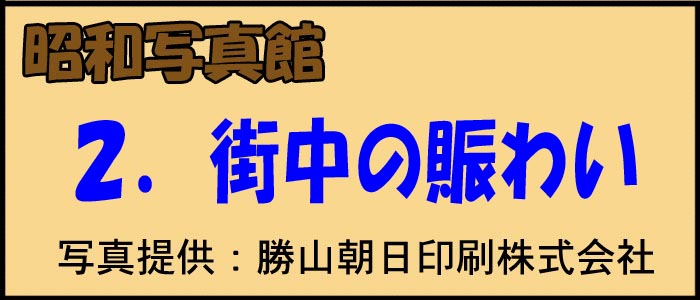

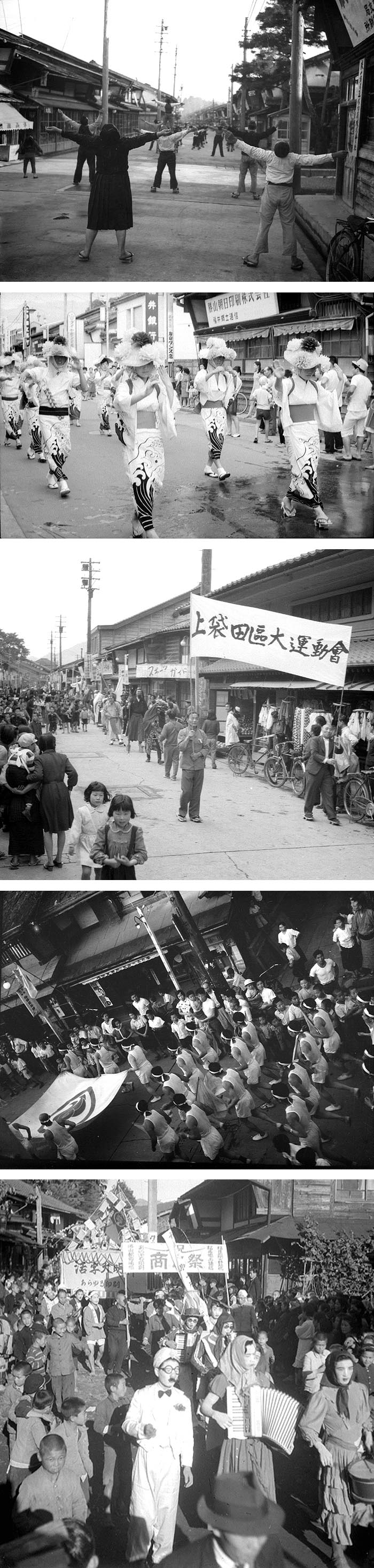

冠婚葬祭は手間暇かけて丁寧に それでも、冠婚葬祭は時間をかけて行ってきた。祭りなども若い衆祭り、弓矢(祭り前日)、本祭り、跡祭りと四日以上はかけていたように思う。あらゆる行事が丁寧に時間をかけて行われていた。電気釜も冷蔵庫も、自動車もテレビも電話もない中で、私の子供時代の日本人の平均寿命は50歳代だったと思う。

現代人はなぜ忙しい 作業を効率よく行う車も機械もない中でも、昭和の前半までは、粗食に耐えて仕事もよくするが、種々の行事も時間をかけて行ってきた。

昔はなかった車やスマホを持てば、いくらぐらいお金がかかるだろうか。若い人なら、これだけで月に1週間は丸々これらの維持費などのためだけに働かなければならないだろう。スイッチ一つで風呂を沸かすエコキュートなどを持ち、冷暖房機を完備し、あれこれローンを組んだりすれば、さらに月に1週間以上はそのためにだけ働かなければならないことになる。働くではなく、働かざるを得ない状況ではゆとりは生まれない。

のんびり冠婚葬祭に時間をかけている余裕などないのではないか。心の余裕を失っているように思えてならない。「もの」を買ったり維持するために働き、働いてまた「もの」を買う。

今の若い人たちは、退職して悠々自適となったり、第二の人生を楽しむ余裕は70歳を超えなければ生まれないのでは。それどころか、少子高齢化により、年金では暮らせなくなるために、いつまでも働かなければならない。

余裕は簡単に生まれない生活サイクルの中で、どこで、ゆとりを取り戻すことができるのだろうか。今の若人たちを気の毒に思う。

私自身は、今の若い人たちよりは、余裕のある時代に仕事を終えたと思っている。昭和の人間らしく、ゆとりを持って地域のために、できることはがんばっていきたいと思っている。