グリーンバレー

今から十数年前のことですが、『東京勝山会』に参加したことがありました。そこで、勝手に『勝山グリーンバレー』構想のプリントを配布しました。雪深く、仕事の少ない勝山に於いて、シリコンバレーのごとく、IT関係の起業をイメージしてのことでした。

ITの活用が進めば、田舎にいても、都会に比べて、さほどハンディーはないだろうと考えていたからです。また、何とか勝山の活性化にもつなげられるのではないかと考えていたのです。ソフトづくり関係の若者が集まる地域になって、まちに活気を取り戻したいという気持ちもありました。

当時の私は、若者の「起業」を期待してのことでした。自然豊かな町で、ITでの仕事と自然の中での子育てが両立すればと最高だと考えたのです。しかし、今は、この「起業」は相当の能力がなければ、ビジネスにつなげるのは困難だと考えています。

そこで、従来のように都会などの会社に就職しながら、仕事は、自宅や田舎で行う「テレワーク」もありだと考えるようになりました。やはり、勝山の活性化という願いがあるからです。

本心を言えば、今でも、若者達に「起業」を期待しています。一方では、よほどの能力がなければ生活もままならないだろうとも思いますが、本気に考えれば「起業」も可能ではないでしょうか。

そこで、従来型のシステムと新しい働き方を併用した在宅で勤務ができる「テレワーク」の導入によっても、勝山での雇用確保やまちの活性化につなげることができるのではと今では思っています。

それにしても、退職した人たちには、長年身につけた技術や技能、知恵や知識があると思っています。これらを次世代を担う子どもや若者達に生かす仕組みを作れないか、いや、作るべきだとも考えています。

まだまだ、ITの有効な活用法があるように思います。退職者や高齢者の知恵や技術がゴミとなってしまうことは悲しいことだと思っています。これらを生かすためにもITが使えるといいなあと勝手に考えているところです。

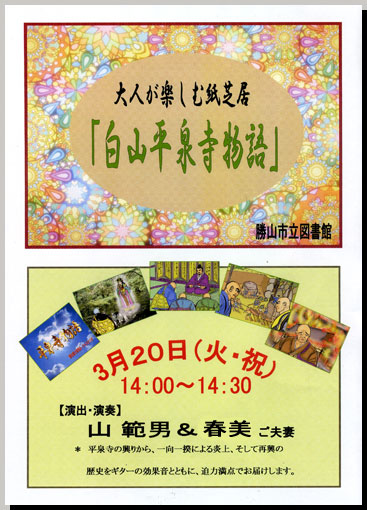

(日記 午前10時より、鹿谷公民館で、鹿谷の60歳代のおばさん達に『銭太鼓』の指導。鹿谷町矢戸口のTさんから曲作りを依頼されて作った『矢戸口ええとこ音頭』に合わせて銭太鼓を行うのだが、音楽に対してバチの振り付けがうまく噛み合っていないのだ。約2時間みっちりと練習した。技術はすばらしい。音楽とマッチすればまだまだよくなるだろう。午後は、創作紙芝居『白山平泉寺物語』の絵を描いた。短い時間で平泉寺のすばらしさを伝えるのは本当に難しい。いよいよ明日から旅行だ。準備はまあまあできた。)