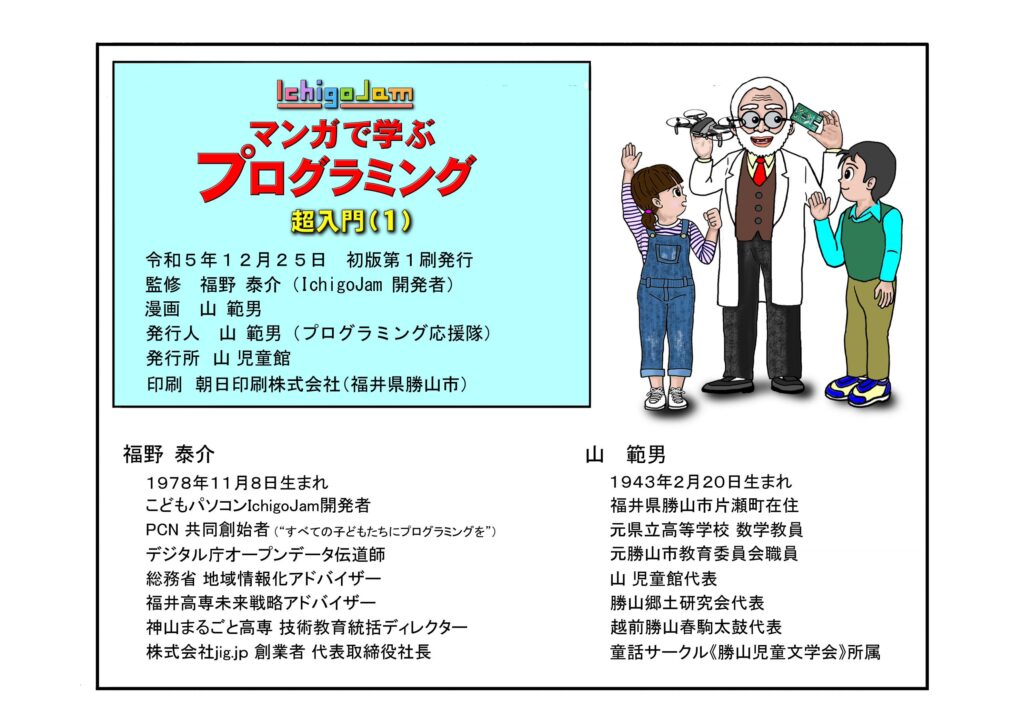

1年がかりで描いた漫画

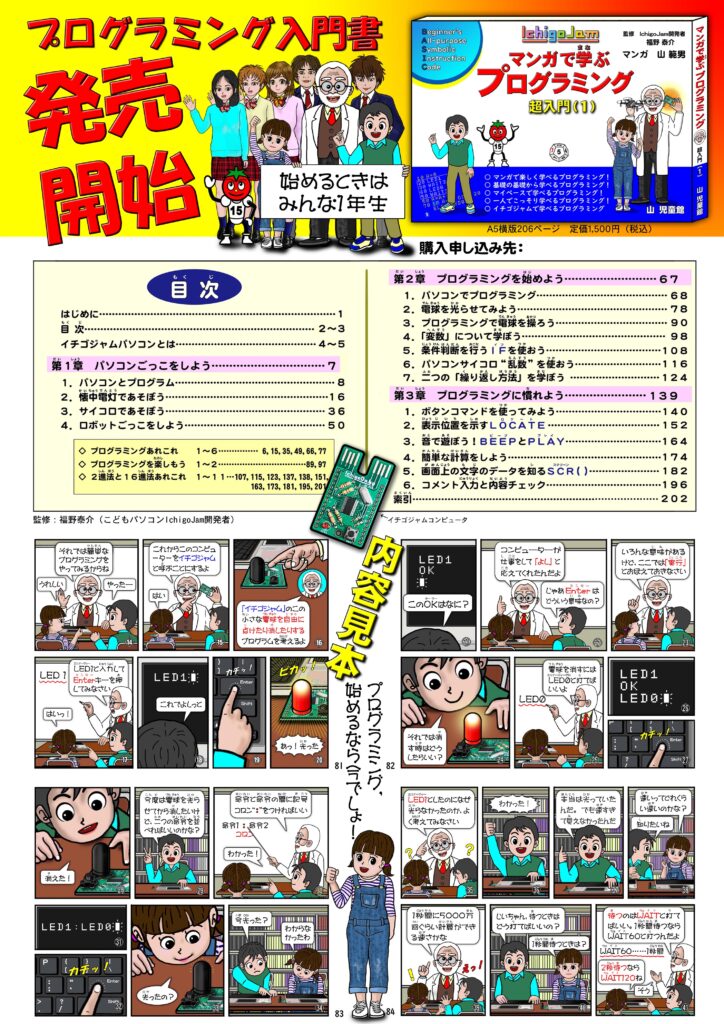

一昨年から約一年をかけて描いた『マンガで学ぶプログラミング』をようやく自費出版することができた。嬉しい限りである。

かつて私は、縁があって知人が開いているプログラミング教室に建物を貸すことになった。そこで、子ども達の様子を見ていると、プログラミング学習に於いては、初期の段階がかなり大変だということが分かった。

そこで、60数年前に漫画家志望だった私は、プログラミングの基礎の基礎を漫画にできないかと考えた。プログラミングは、コンピュータ相手であるので、コンピュータが理解できる言葉を使わなければならない。

ところが、私がお手伝いしたプログラミング教室の子ども達は、昔の人なら誰もが学んだBASIC言語である「イチゴジャムBASIC」を使っているのだ。

また、中でも優れた能力を持つ中学生が、小学校低学年からこの「イチゴジャムBASIC」でプログラミングを始めたという。彼は、今やいろんな言語を使い、かなり自由にプログラミングができる能力を持っている。

そこで、「イチゴジャムBASIC]によるプログラミングの入門編としてこの漫画を描き始めたということである。私自身がプログラミングを理解しているわけではなかったので、かなり苦労を強いられた。数々の参考書などを買い求め、勉強しながらの作業となった。

とにかく、毎日一コマでも描き続ければ前へ進むだろうと信じて描いているうちにそれなりの量になったので、一冊の漫画本として出版することになったというわけである。

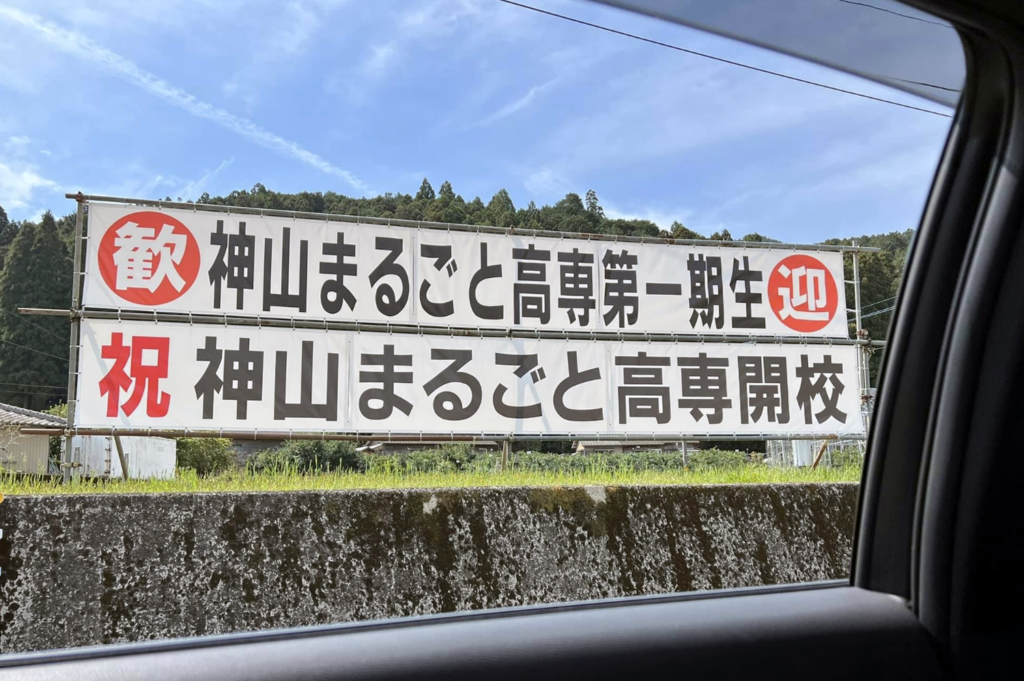

幸い福井県には、Ichigojamの開発者・福野泰介氏がおられ、私の漫画本を見て下さり、監修をしてくださることになった。正に百人力である。そして、福野氏の後押しもあり、この度、漫画本を出版することになったという次第である。

小学生から、高齢者、プログラミングを指導して下さる小学校の先生方にも見ていただければ幸いである。そして、プログラミングを楽しんでいただければ幸いである。

漫画本ご希望の場合…… ① nh_yama@yahoo.co.jp

② 〒911-0811 福井県勝山市片瀬町2-314 山 範男

問い合わせ ☎0779-87-2306(山 範男)